|

|

|

印刷版の表紙 |

|||

| 1. 特集:私はこう生きてきた 〜今だから語る。制度誕生前、回想記〜 2.CIL豊中 2016年度通常総会報告 3. 「始まります障害者差別解消法 〜これって差別になるんですか?〜」市民講座報告 4. 相談支援専門員としての障害者差別解消法の理解 〜よき権利擁護者であるために〜 講師:東 俊裕さん 5. 2015年度ヘルパー現任者研修 6. 障害者自立生活センタースクラム ピア・カウンセリング集中講座参加報告 7. ヒューマンケア協会主催 ピア・カウンセリング集中講座参加報告 8. 障害者の完全参加への道のり 〜交通アクセスの実際〜 9. 車いすでお出掛けコーナー第4弾 |

広報誌編集部 事務局 事務局 事務局 事務局 事務局 事務局 事務局 どんぐり |

|||

みなさんからの、投稿コーナー

|

||||

| 15. サービスのご案内 16. 編集後記 |

事務局 根箭太郎 |

|||

|

|

| 生き物って、生き残ることを考えるものだと思います。 小さな生き物や草食動物は、食べられても何匹かは生き残れるように、沢山子どもを産むことが多いです。 肉食動物は、産む子どもは少なくても、動く生き物を捕まえて食べないといけないので、体が健康で強くなければ生き残れません。 じゃあ、人間は? ネットで『人間は、多様性を残すことで生き残ろうとする生き物である』という言葉がありました。 私には、この言葉が一番しっくりきています。 さがみはらの事件。事件そのものや、報道も含めて、多様性を残すことが難しいと思う人が増えているように感じました。 |

1. 特集: 私はこう生きてきた【前編】〜今だから語る。制度誕生前、回想記〜

広報誌編集部

障害者総合支援法の誕生から5年目。制度が定着した反面、縛りを感じる人も増えた昨今、本誌では今号と次号の2回に分け、『制度が機能する環境とそうでない環境を対比する』特集を組みました。制度自体が無かった昔、当事者と支援者はどう毎日を生き、今では何が変わったのか?そして制度こそ整ったものの、環境的には昔と変わらない面がある地方に於いて、当事者は日々の生活をどう感じているのか?前編の今回では、制度誕生前後を見つめます。

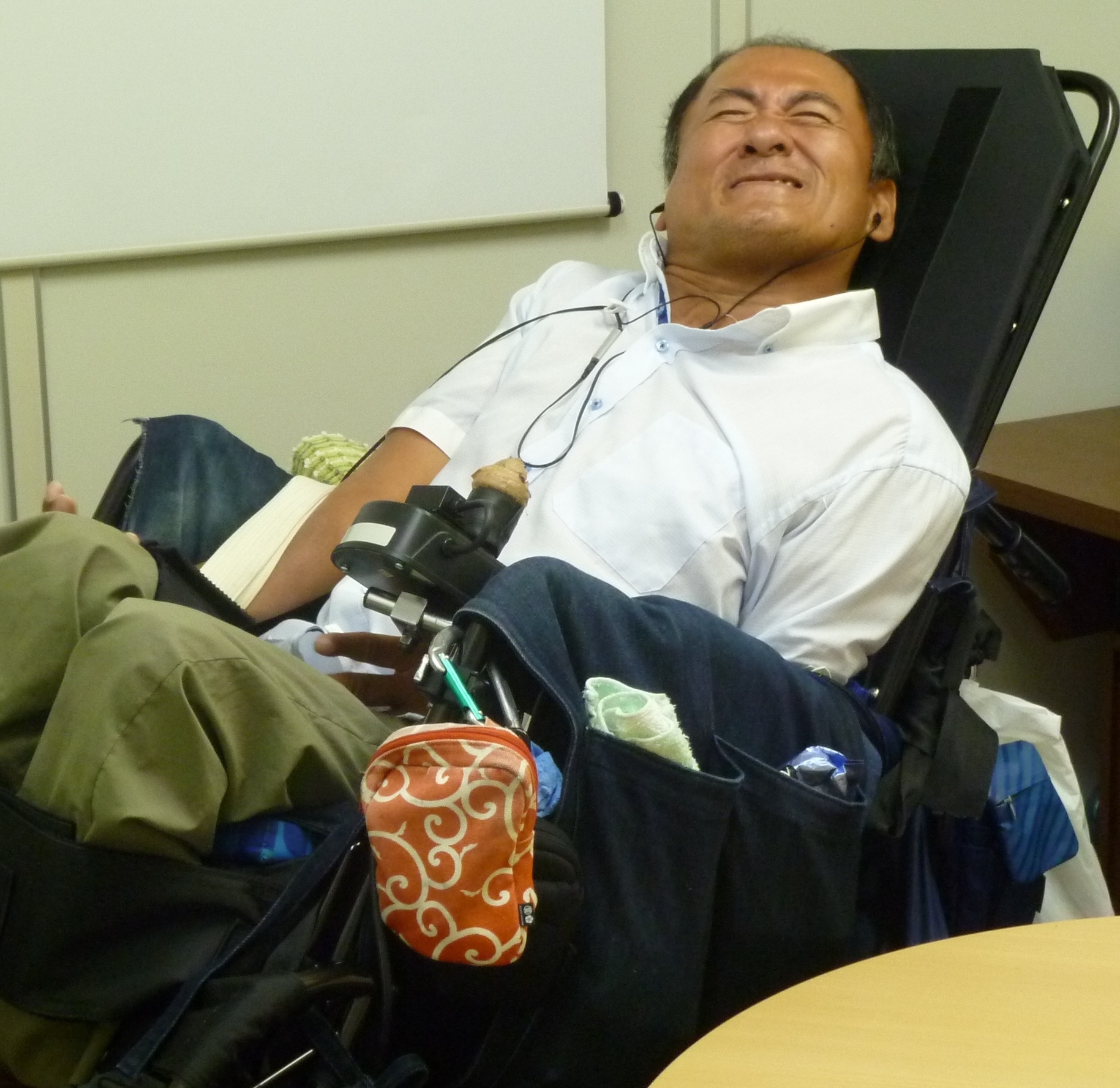

【えーぜっとの会代表、井上康さん】

|

| 井上 康さん |

井上さんは8歳から36歳まで滋賀県や京都府の施設で、施設側の都合に合わせた生活をしていました。ある時、「思いきり、自分のやりたい事をやるしかない」と思い、次に「やりたい事ってなんやろう?」って考えた時、「施設から出て自立をすることだ」と気づきました。それからは施設のスタッフに相談し、誰にも反対されることもなく、スムーズに進んだそうです。

○施設から地域生活

豊中で一人暮らしを始めた時は措置制度の時代だったので、ヘルパーの時間数が福祉公社から1日2時間支給と決まっており、それ以外の時間は生活保護の他人介護料で、今のCIL豊中から、学生を含む有償ボランティアが来ていました。ほかにも教職員組合の人や京都の施設の人たちなどに、土日や夜間の介護を手伝ってもらいながら一人暮らしをしていました。その頃のことを「酒をぎょうさん呑んだし、出会いがすごく多かった」と振り返っていました。

施設を出る準備をしていた時、相談に乗ってもらっていた元豊中市会議員の入部香代子さんに「えーぜっと」を紹介してもらいました。「けったいな人たち」がたくさんいる所だなと直感したそうです。

○制度がない時代から今の生活

「地域生活で工夫されている事はありますか?」という質問に、「ない!!努力したとか工夫したとかした実感がない。」と答えていました。

制度が整っていない時代の話で、ある日暑い中をえーぜっとの自主製品の配達をしていたら、熱中症になりかけて、子どもに行水させていたお母さんに「お茶を下さい」と頼んだところ、ストロー付きのお茶を持ってきてくれました。このエピソードが、一人でまちへ出て困った時は周りの人にものを頼む今のスタイルの原点になったそうです。

今でもえーぜっとへは、大雨や体調が悪い場合を除いて、電動車いすで歩いて通勤(片道1時間ほど)しています。これは井上さんが、地域の人との関わりを大切にしたいからだと私は感じました。

けれども、今は井上さん自身が、楽しい生活を送るために工夫をしなくてはならなくなっています。昔は制度の縛りも厳しくなく、自由にできましたが、今は制度が変わり、ヘルパーが『サービス提供をする仕事』として介護に入るため、いろいろ規制があります。そんな中でも、ヘルパーの得意分野を生かすなど、ヘルパーの人間性を大切にすることを、変わらず心掛けています。

○井上さんから読者へメッセージ

一人暮らしをすることに不安がある当事者に向けて、「僕でも一人暮らしが出来てるでー!こんないい加減な事してても一人暮らしが出来ている(ヘルパー公認)。」と声高らかにアピールしていました。

一人暮らしをすることに不安がある当事者に向けて、「僕でも一人暮らしが出来てるでー!こんないい加減な事してても一人暮らしが出来ている(ヘルパー公認)。」と声高らかにアピールしていました。

障害を持っている持っていないに関係なく、最近の人は、「自分がどうやって生きていきたいのか」、「社会に対してどんな思いがあるのか」という哲学が伝わってこないし、それを井上さんが自ら伝えてみても、相手には伝わっていないように感じています。

「一人暮らしに覚悟なんていらない」。

これが、井上さんの哲学です。「障害者一人一人が生活スタイルに合わせて、自分自身が一番楽なようにヘルパーを使えば良い」とも語っていました。

今の制度の仕組みを考えた時、「これからは“自分はこうありたい”とか“楽しく生きたい”という思いを持って生きていかないと、制度にがんじがらめにされてしまい、地域にいても施設の中と一緒ということになってしまう」と、井上さんは訴えていました。私は今回、井上さんが人間味にあふれ、地域との関わりを大切にされていることに共感しました。

(瀧本)

【ほくせつ24、村田敬吾さん】

ほくせつ24で代表をやっておられる村田敬吾さんに、制度前のリアルなお話を聞くことができました。

○ 自立生活を意識したのはアルバイトの一言から

1964年、城北市民病院(現大阪市立総合医療センター)で生を受けた村田さん。施設に行くのは早く、東大寺整肢園に2歳で一時入園し、5歳から10年近く入園することになります。中学卒業後、長岡京市にある向日が丘養護学校(現向日が丘支援学校)の寄宿舎に入り、その後は城陽市にある心身障害者福祉センターという施設で、10年ほど過ごしました。

幼い頃から施設で生活してきた村田さん、街で暮らしたいと思ったきっかけは、何だったのでしょうか。それは19歳の時に、施設のアルバイト職員から言われた「自立生活をしてみないか」という一言でした。その一言から、街で暮らしたいという気持ちが大きく膨らんでいきます。85年、整肢園時代の先輩が村田さんを訪ねてきました。先輩は自立生活をしており、「家に泊まりに来い」と言われて、さっそく訪問した村田さんは、ショックを受けたといいます。それまで村田さんは、母親から「敬吾はなにもできないんだから施設に入らないとあかん」と言われ続けてきました。しかし、介助者を自分の手足のように使う先輩の姿を見て、「直接身体でなにもできなくてもいいんだ」と感じたそうです。

○ 一ヶ月チャレンジ

88年、村田さんは自立生活を京都で試みてみました。しかしこの時、親からは猛反対を受けたそうです。「失敗をしたらどうするの」という親の反対を押しのけ自立生活に挑んだ村田さん。しかし、介助者の確保が難しい時代。その自立生活は一ヶ月の期限がついていました。「一ヶ月の期限を決めてやるのは、おかしいんちゃうか。京都で一生暮らすんやろ。」先輩からの言葉が今も胸に残ります。その時のことを「あまかった」と振り返る村田さん。当時はヘルパー制度が乏しく、完全に〔ボランティア〕という形で介助者にきてもらっていたそうです。ボランティアも学生が多く、なかなか長期的な介助者は見つからない現実がありました。

○ 強い思い

一ヶ月チャレンジを終え、施設に戻った村田さんは、もう一度街で暮らすために一から準備を始めます。今度は一ヶ月に期限を決めたものではなく、完全に施設から出ることを目標としました。それが実現したのは、一ヶ月チャレンジを行ってから5年後の93年のことでした。その時も母親は猛反対。「裁判を起こしてもいい」と、脅しともとれることまで言われますが、村田さんの思いは強く、退所の手続きも親が書いてくれないならと介助者に書いてもらい、施設を出ることになりました。

なぜ、ここまでして施設を出ることができたのでしょうか。それは、「親は親、俺は俺」という考え方が、幼い頃から村田さんの中にあったからです。一見当たり前のことだと思いますが、施設に入っている状態から親の反対を押し切り、その当たり前を貫き通すのはとてもパワーがいることです。

○ 制度がない時代とある時代の違い

93年から本格的に自立生活を始めた村田さん。時代が進むにつれてヘルパーというものが形になってきます。しかし、その頃はもちろん制度ができる前ですから、社協からガイドヘルパーや推薦登録ヘルパーという形できてもらっていました。現当法人スタッフのOもこの頃、村田さんの介助に入っていました。村田さんはOとよくぶつかり合って、ケンカもしたし、色んなところへ遊びにもいったと言います。恐らく今のヘルパーとはまた違う接し方だったのでしょう。村田さんは当時を懐かしみながら、「昔のヘルパーは個性的な人が多く、今よりももっと色んな話が出来ていた」と言っていました。制度が出来たことでヘルパー確保のしやすさの面では良くなりましたが、どうしても『仕事として』という色が強くなり、もっと深い部分での繋がりは薄くなってきたのかもしれません。

93年から本格的に自立生活を始めた村田さん。時代が進むにつれてヘルパーというものが形になってきます。しかし、その頃はもちろん制度ができる前ですから、社協からガイドヘルパーや推薦登録ヘルパーという形できてもらっていました。現当法人スタッフのOもこの頃、村田さんの介助に入っていました。村田さんはOとよくぶつかり合って、ケンカもしたし、色んなところへ遊びにもいったと言います。恐らく今のヘルパーとはまた違う接し方だったのでしょう。村田さんは当時を懐かしみながら、「昔のヘルパーは個性的な人が多く、今よりももっと色んな話が出来ていた」と言っていました。制度が出来たことでヘルパー確保のしやすさの面では良くなりましたが、どうしても『仕事として』という色が強くなり、もっと深い部分での繋がりは薄くなってきたのかもしれません。

○ 「施設解体」に尽きる

制度が出来る前から「ほくせつ24」はありました。2003年に制度が出来てもそのままの形で派遣事業に移れたので、村田さんの生活が大きく変わることはなかったといいます。制度ができる前と後の暮らしを思い出しながら、村田さんは「制度がなくても、出たいという強い思いさえあれば実現する」と話してくれました。現に制度ができる前の時代から自立を実現させていた村田さんの言葉だけに、重みがあります。これから障害者が地域で当たり前に暮らすために、社会はどうなっていけばいいかを聞くと、施設解体に尽きると直言してくれました。これは制度がある今でも変わらない、施設から出て地域で暮らすことの難しさを指しているのだと思います。様々な経験をした村田さんだから言えるこうした意見を、しっかりと受け止める必要があると感じました。

(大岩)

支援者も大いに語る! 【NPO法人であい、安東文也さん】

安東文也さんは、豊中市内の作業所『であいランド』の職員として、約20年間活躍されています。また、障害者支援歴も30年以上に及びます。

●最初の出会いは広報機関から

最初に障害者福祉の世界と出会った切っ掛けは、自ら知り合いの人に、一本の電話を掛けたことでした。当時、社会人になり、能力主義・効率主義の社会では生き辛いと感じていた安東さんが、知り合いを介して障害者福祉の活動をしている或る人と対面したのです。障害者を町で見掛けることが先ずなかったこの時代、たとえ山奥の施設でもいい、障害者のいる世界だったら、何か自分に向いているものがあるかも知れないと感じていました。

紹介された団体は、大阪市に在る『りぼん社』という広報機関でした。ここで取材部隊の一人として活動を始め、ある時は全国の作業所を訪ねて回るなどして記事の作成・編集をし、奔走する日々を送りました。一度、取材先で重度の言語障害のある人が対応してきたときは、「聞き取りにくい」と言う勇気が、どうしても無かったとか。取材を通じて障害者運動の現場も目の当たりにし、これまでの、「障害者は施設や家の中で、福祉的に扱われる存在」という差別的な見方から、価値観が180度変わりました。心が大きく揺れ、強烈な刺激にドキドキしましたが、「これが新たな始まりになる」と感じました。

やがて「自分も現場でやってみたい」と希望するようになり、りぼん社にその意思を伝えたところ、暫くして「豊中に人が必要な作業所が1つある。行ってみないか?」と紹介されました。それが『であいランド』でした。

●本人でも親でもない立場って・・・・・

40歳過ぎで、初めて豊中の作業所で働き始めた時は、それこそ右も左も分からない状態でしたが、であいランド関係者はりぼん社時代、一度取材で訪れたことがありました。現場での日々は、経済的には本当に大変だった一方で、豊中のほかの作業所ともども、「今から何かを創るんや〜!」という熱気がすごくありました。であいランド設立当初より、安東さんは事務局長に就任します。本人曰く、「ポッとなることになった(笑)」。それからは、豊中の各作業所や親の会などを足繁く訪ね、自らの活動紹介をし続けました。そして、「もっと障害者も社会の一員として働かなアカン!とか、福祉ばかりやってたらアカン!とか、エラそうなことばかり言っとった(笑)」そうです。

メンバー(本人)の将来を巡って、親(母親)の意見とすれ違うことも度々で、『本人でもなければ母親でもない』という立場故に、「健常者のくせに」と責められました。「あんたに何が解るの?」「いや、解りません」と何度応酬したか分かりませんが、それでも、「親の意思はあくまでも本人の意思ではないし、本人のことは親しか解らないと思い込んでいる親は多いから」と、作業所の思いもぶつけ、奮闘しました。「自分が健常者で男であることを、何度コンプレックスに感じたことか!」と安東さんは振り返っていましたが、最近は、『いち市民目線』で本人を捉える若い親が、増えてきているそうです。

●骨のあるボランティアが多かった

|

| 安東文也さん |

●「制度が出来たからいい」とはならぬ!

「制度が出来て何が良かったかというのは、実際にその制度を使って生きている障害者が感じることだから、僕は別に恩恵を感じていない」。

これが率直な思いということですが、現実問題、作業所としては制度が出来たことで健常者を雇うお金が出来、そのぶん人も集まるようになりました。ただ、最近の障害者は、一定自分で選ぶ生活は出来ても、制度の中で自由を感じず、時間数上限等、枠の中で生きていると思います。また健常者も、細かい事務仕事が多過ぎる故、ストレスを抱え、我慢している人が多いと聞きます。

「やっと制度が整った、良かった、ではなく、それを使って障害者はもっと自分自身を表現してほしい。それこそ健常者には絶対に出来ない、自分の生き方や世界を見付けて、もっとあがいてほしい」と安東さんは期待を寄せています。そして健常者についても、「今の制度はとにかく業務が煩雑。他にもっと考えるべき問題は山ほどあるのに。『制度、制度』ばかり言っている暇はないと思う。本当に地域で生きるために必要、でも行政はやってくれないということを、皆でやって創り出すことが出来れば」と、熱っぽく語っていました。

制度が整っても、例えば車いすの人の家探しに於ける入居拒否など、差別問題もまだまだあるし、豊中に入所施設が造られたことにも断固反対です。

「障害者が自立するのに、何で3年もそんなとこに入らなアカンのだ?」

障害者差別解消法や障害者虐待防止法は施行されていますが、法律が文言的に整備されても、実態として社会に浸透しなければ意味がありません。「もっと声を上げていかないと!」、安東さんの言葉に力がこもっていました。

●運動は一人のひと言から始まる

安東語録の結びは、「運動とは、先ずは一人のひと言から始まる」でした。近年、障害者運動を長年引っ張ってきた世代の人が、相次いで世を去りました。しかし、『最初から大勢集まって一斉開始』ではなく、先ずはその人が、自身の感じた壁や疑問を誰かに表現したり、単独でも役所に行って相談するなどの行動を起こしてみる、それが運動で、そこから発展していくものだということです。『自分で社会に働きかける』というのは、自立という意味でも極めて重要な一歩になると思うし、その意味でもこの言葉は、これからの世代に向けてのメッセージとして、私たちも肝に銘じておきたいです。

(根箭)

さいごに:

以上、特集前編をお届けしました。今回、「煩雑な手続きに振り回される今の制度だからこそ!」との思いも込めて、この特集を企画しました。井上さんの『一人暮らしをするのに覚悟なんていらない』と、村田さんの『親が施設退所の手続きを書いてくれないならと、ヘルパーに書いてもらった』は、大変に力を与える言葉だと感じましたね。また、安東さんの『今は障害者は自由を感じず、健常者もストレスを抱えて我慢』という言葉も、大いに共感を覚えました。本当に、この現状を何とか変えていく力を持ちたいものです。

さて、冒頭でもお伝えしましたように、次号では特集後編として、制度こそ整ったものの、都会とは環境が違うであろう地方の障害者の暮らしに、スポットを当てたいと思います。また是非お読み下さい。

2. CIL豊中 2016年度通常総会報告

事務局

去る6月12日(日)、当法人事務所にて特定非営利活動法人CIL豊中2016年度通常総会が開催されました。10時30分に開会宣言、徳山理事長による開会挨拶の後、理事長を議長として審議が始まりました。

出席者から、介護従事者の質の向上について意見がありました。これに対して、研修などを通じて質の向上に努めていますが、個別具体的に相談に応じますのでよろしくお願いしますと回答がありました。

以上のような質疑を経て議案は全て原案どおり承認可決され、12時10分に閉会しました。

議事

第1号議案 2015年度事業報告及び決算の件

報告事項

2016年度事業計画及び予算

《2015年度事業報告及び決算》

2015年度は、障害者総合支援法における在宅福祉サービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、計画相談支援、地域相談支援、移動支援、豊中市障害者相談支援事業を行った。児童福祉法における在宅福祉サービスとして放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児相談支援を行った。介護保険における在宅サービスとして、訪問介護、介護予防訪問介護、訪問看護(医療保険含む)、介護予防訪問看護を行った。また、豊中市障害者外出支援サービス事業、豊中市障害者給食サービス事業アセスメント及び利用調整、点字名刺事業、自立生活体験室、障害支援区分認定調査、豊中市障害者基幹相談支援センターの相談事業を行い、障害を持つ人の地域生活の支援を行った。

2015年度は、障害者総合支援法における在宅福祉サービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、計画相談支援、地域相談支援、移動支援、豊中市障害者相談支援事業を行った。児童福祉法における在宅福祉サービスとして放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児相談支援を行った。介護保険における在宅サービスとして、訪問介護、介護予防訪問介護、訪問看護(医療保険含む)、介護予防訪問看護を行った。また、豊中市障害者外出支援サービス事業、豊中市障害者給食サービス事業アセスメント及び利用調整、点字名刺事業、自立生活体験室、障害支援区分認定調査、豊中市障害者基幹相談支援センターの相談事業を行い、障害を持つ人の地域生活の支援を行った。

障害者総合支援法について、「施行3年後の見直し」の議論が厚労省の審議会等で進められ平成28年3月に閣議決定された。内容は、入院中の重度訪問介護の利用、自立生活援助サービスの新設、65歳介護保険移行後の負担の軽減などである(どれも平成30年度施行)。今回は大まかな方針のみで具体的にはこれから肉付けされていくため、今後の国の動きをしっかり見ていかねばならない。

平成27年4月からのサービス等利用計画の完全実施に伴い豊中市障害者自立支援センターの計画相談支援利用者が急増した。

また、平成28年4月の障害者差別解消法の施行を前に、勉強会や啓発活動を行った。また、障害者自立支援協議会や相談支援等連絡会、障害支援区分認定審査会、医療系会議などに委員として参加し、地域福祉の充実に力を注いだ。

■豊中市障害者相談支援事業(豊中市委託事業)

障害者及びその家族等が地域生活をしていくための相談及び支援

相談・支援件数 2,649件

・市民講座 「始まります障害者差別解消法」

・自立生活プログラム講座 全2日

■自立生活体験室 宿泊利用19泊、デイ利用68回

■豊中市障害者基幹相談支援センター相談事業(豊中市委託事業)

相談支援専門員1名派遣

■豊中市障害者給食サービス事業アセスメント及び利用調整(豊中市委託事業)

実施数4件

■豊中市障害者外出支援サービス事業(豊中市補助事業)

運行回数2,271回

■点字名刺の作成販売 作成枚数600枚

■障害支援区分認定調査 調査件数3件

■計画相談支援 利用者数44人

■障害児相談支援 利用者数5人

■地域相談支援 利用者数3人

■障害者総合支援法介護サービス 派遣時間119,303時間

■放課後等デイサービス 通所回数1,450回

■児童発達支援 通所回数0回

■介護保険法介護サービス 派遣時間5,278時間

■訪問看護サービス 訪問回数4,820回

■介助サービス(制度外) 派遣時間661時間

■クリスマスパーティー 参加者189人

| 活動計算書 2015年4月1日〜2016年3月31日(単位:円) |

|||

| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |

| Ⅰ 経常収益 1.受取会費 2.受取寄付金 3.受取補助金等 4.事業収益 5.その他収益 Ⅱ 経常費用 1.事業費 2.管理費 |

136,000 32,630 9,779,000 474,174,885 815,902 478,031,889 1,500,539 |

Ⅲ 経常外収益 経常外収益 Ⅳ 経常外費用 経常外費用 税引前当期正味財産増減額 当期法人税等 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額 |

0 0 5,405,989 2,120,000 3,285,989 163,805,498 167,091,487 |

《2016年度事業計画及び活動予算》

障害者総合支援法における在宅福祉サービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、計画相談支援、地域相談支援を行う。地域生活支援事業として、移動支援、豊中市障害者相談支援事業を行う。児童福祉法における在宅福祉サービスとして放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児相談支援を行う。介護保険における在宅サービスとして、訪問介護、介護予防訪問介護、訪問看護(医療保険含む)、介護予防訪問看護を行う。また、豊中市障害者外出支援サービス事業、障害支援区分認定調査、豊中市障害者給食サービス事業アセスメント及び利用調整、点字名刺事業、自立生活体験室、豊中市障害者基幹相談支援センターの相談事業を行う。

4月からの障害者差別解消法の施行を受けて、法の精神が活かされ障害を持つ人の生活向上につながるよう、行政や関係団体と連携し取組を進める。

また、日中の通える場が無く在宅に引き籠もらざる得ない、医療的ケアが常時必要等の重度障害者の充実した地域生活を支えるため、さらには新たな社会資源の開発のために、当該重度障害者を受け入れ可能な通所施設(生活介護と障害児通所支援の多機能型など)の開所に向けて検討準備を進めて行く。

また、障害者自立支援協議会や相談支援等連絡会、障害支援区分認定審査会、医療系会議などに引き続き委員として参加し、地域福祉の充実に力を注いでいく。

本年度予算は約501,000,000円

3. 「始まります障害者差別解消法

〜これって差別になるんですか?〜」市民講座報告

事務局

|

| 崔栄繁さん |

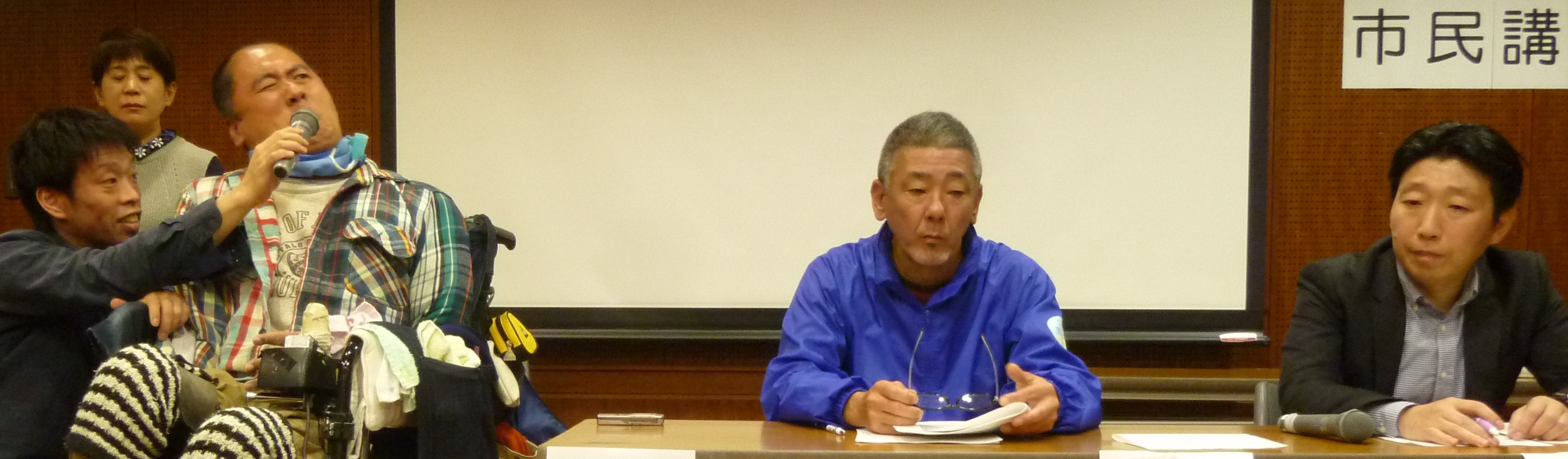

平成28年3月6日(日)14:00〜16:30、蛍池公民館にて、DPI (障害者インターナショナル) 日本会議の崔栄繁さんをお呼びし、市民講座を開催しました。

この4月に『障害者差別解消法』が施行されました。この法律を説明する前に、先ず条約について説明します。条約とは『国と国との文章による約束事』で、その条約を守るための国内のルールが法律になります。今回、障害者権利条約を守る上での法律として、『障害者差別解消法』が、新しく作られました。

まず、障害者差別を考える時に大切な3つの考え方があります。

1.『社会モデル vs 医学モデル)』

社会モデルとは「障害者が不利益を被るのは社会にバリアがあるからで、環境が変われば障害者は不利ではなくなる」という考えです。

2.『インクルーシブ社会』

「障害者である」ことだけを理由とした排除・制限などをせず、障害特性のありのままを受け入れ、一緒に活動出来る社会をいいます。

3.『無差別・平等』

障害ある・なしに関係なく平等を基礎とし、あらゆる形態の差別を禁止するという考えです。「あらゆる形態の差別」の中に、「合理的配慮をしない」ということも含まれます。

なお、「障害者だけを特別扱いする」のが条約の主旨ではありません。

では「合理的配慮」とは、どのようなことでしょうか?

| ・「障害のある人が、障害のない人と同じように活動するための、変更・調整」 ・「健常者と同じ条件にしようとすると、障害特性上負担になる場合は、負担が掛からないようにすることを優先する」 |

★具体的な例

- 筆談、読み上げ、手話など、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。

- 入学試験において、別室受験、時間延長、読み上げ機能等の使用を許可する。

実際に差別が起きた時に「具体的にどうするのか?どう対応するのか?」が、かなり弱いというところがあります。

また、合理的配慮は現状、『努力義務』となっていますが、法律の見直しなどで、『努力』ではなく、『義務化』されることが予想されます。

実際に何が差別になるのでしょうか?

国のガイドラインの中にある事例をいくつか挙げます。

- 障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」といったことを理由に、不動産屋が物件の仲介を断る。

- 試験の際、合理的配慮を受けたことと引き替えに、点数を低くする。

- 交通機関に於いて、障害があることのみを理由として、乗車出来る場所や時間帯を制限する。

|

| 左から井上さん、室田、崔さん |

コーディネーターは崔さん、パネラーはえーぜっとの会 代表の井上康さん、当センター外出支援サービス担当の室田です。

井上さんは、過去に知的障害者に対して、差別的態度を取っていた自身の体験を振り返り、障害者も人間で、障害者同士でも差別をしてしまうことがあるとお話されました。

室田は、同じ障害者間でも、年齢や手帳の等級などで、福祉サービスの利用の可否などが分けられることも、差別ではないかと述べていました。

この講座は『障害者差別解消法』が施行される直前に開いたので、私自身も「差別はあかんよね」とぼんやり思っていた頃でしたが、事例も交えた講義が分かりやすく、よく理解できました。

新しい法律のため、これから国や地方自治体も試行錯誤していくことでしょう。私たちも啓発・広報でこの法律の本質を伝えていきたいと思います。

(担当:瀧本)

4. 相談支援専門員としての障害者差別解消法の理解

〜よき権利擁護者であるために〜 講師:東 俊裕

事務局

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「差別解消法」)」が施行される直前、相談支援事業所に勤務する職員を対象に表題の講演会が、豊中市障害者基幹相談支援センター主催で行われました。

まず現在までの経緯を、国内法の変遷と国連(国際連合)の動きとの対比で話されました。次に、障害者が社会から排除されてきた歴史的背景など、当事者による権利奪回運動の流れを踏まえて話されました。そして支援費制度から総合支援法に至った現在、差別解消法のもと相談支援専門員が果たすべき役割について講演されました。

「障害とは何か」を考える事、そして「良き権利擁護者」へ

「障害」があるが故に他の個々人よりも著しい不利益を被る事、社会から排除あるいは隔離される事、それが「障害を理由とした差別」です。例えば、外出時に介助が必要な人が、介助者を確保出来ないために外出が出来ない場合を考えましょう。

この当事者が外出に介助を必要とする事ことが「障害」ではありません。介助者が確保出来ないために自由な外出が出来ない、これが他の個々人と比べて著しい不利益を被る事です。この場合、介助者の確保はもちろんですが、介助者を確保出来ない原因の考察が必要です。制度的な問題(人材確保のための経済的裏打ちは十分なのか等)と行政の対応(支給決定は適切にされているのか等)を検討して、問題があれば行政等と交渉をして是正を求めるなど、各関係機関に働きかけ、連携して取り組みます。これは、権利擁護の役割を果たす上で不可欠なことです。

問題の原因は障害者個人では無く、社会の側にあるのです。障害者差別の現実が正しく社会に伝わり、個人の権利擁護ができるように図る、この取り組みを続けることが、私たちの役割であり、本来の仕事である事を改めて認識しました。

(担当:上田・大東)

5. 2015年度ヘルパー現任者研修

事務局

2月19日(金)、株式会社明治の管理栄養士の方に来て頂き、「低栄養予防と摂食嚥下障害のケア」について、スタッフを含め総勢20名で勉強会を行いました。

最初に「低栄養予防」について説明をして頂きました。低栄養の成り立ちや、元気に過ごすためにどのような栄養素が必要なのか、そして献立作りのポイントも教えて頂きました。

次に「摂食嚥下障害のケア」について説明して頂きました。摂食嚥下の流れ、摂食嚥下障害とは何か、低栄養・誤嚥・肺炎の関係、誤嚥性肺炎の予防策などを教えて頂きました。

最後に、とろみ入りのお茶を飲んだり、栄養調整食品の飲み物や食品を、実際に試食する体験をしました。様々な栄養調整食品がでており、味も普段食べている食品と同等なぐらい美味しかったので、皆様一つ一つ味わいながら試食していました。

栄養素や、嚥下の知識を学び、最新の栄養調整食品を味わえた事で、食事の援助で、ケースによって活かす事ができるのではないかと感じました。

担当:花岡・山本・山中・熊代

|

|

|

6. 障害者自立生活センタースクラム ピア・カウンセリング集中講座参加報告

事務局

3月4日〜6日、障害者自立生活センタースクラムによる障害者ピア・カウンセリング(以下ピアカン)集中講座が大阪市舞洲障害者スポーツセンター「アミティ舞洲」で行われました。当日会場には私を含め12名の受講生が来ていました。この講座を受ける前にピアカンの本などは少し読んだことがあったのですが、やはりカウンセリングという名前がついている以上、「自分の経験から適切な助言を行う」や「心理学的なものを学ぶ」といった専門職に近いイメージを持っていました。しかし、この講座を受けて、印象はガラリと変わりました。

講座の中で、ピアカンとはお互いがクライアント(相談者)にもカウンセラーにもなり、相手の話を遮ったりはもちろん、アドバイス等もしてはならないということを学びました。「アドバイスをしてはならないってどういうこと?」と、私の頭の中で疑問が生まれます。そんな中、実際に受講生同士で"セッション"を行うことになりました。まずはお手本という具合にリーダーとサブリーダーがセッションを始めます。セッションの流れは、まずどちらが最初にカウンセラーになるかを決めます。カウンセラーになったものは決められた時間、クライアントの話を聞きます。クライアントが話す内容はテーマが決められていますが、必ずしもそのテーマに沿わなければならないということはありません。クライアントは何を話しても構わないのです。その間カウンセラーは聞くに徹して、クライアントの全て受け入れます。時間が来たらカウンセラーとクライアントを交代して同じ時間セッションを行うのです。うーん、見ているだけではやはりよくわからない。話を聞くだけでピアカンにどんな意味があるのだろうか。今度は自分がやってみる番です。もともと私は人見知りがあるので、こういうセッションはすごく緊張してしまいます。テーマに沿って話すこともやはり会って間もない人だと表面的にしか話せません。結局ガチガチのまま一回目のセッションを終えました。「セッションをやってみてもやっぱりわからない。ピアカンとは一体何なんだ。」そんな思いに変化が出てきたのは一日目の夜でした。何度も何度もセッションを繰り返すことで、私の中で少しずつ変化が出てきたのです。それまでは表面的にしか話をしていなかった私が、かなり奥深く、普段あまり人に言わないような部分まで話をしていたのです。気持ちもなんだかすっきりしていて、すごく不思議な感覚になりました。この変化が一体なんなのか、この時の私には想像もつきませんでした。

二日目の朝、「言葉を使わないセッション」が行われました。これは、言葉を使わずに感情や思いを相手に伝えようというものです。頭の固い私にとって一番苦手なセッションです。まずはカウンセラーとなり、相手の身体の動きや表情で表現する思いを受け取ろうとしました。この時点で私は冷や汗タラタラ…。そして、次は私がクライアントの番です。結局私はただ呆然と何の表現もすることなく、その時間を過ごしてしまいました。私はまだまだ自分を出せてはいなかったし、相手の思いを本気で受け取ろうとしていなかったんだと思います。その時に「ピアカンとは心を開くこと」なのではないかと感じました。相手の心を開くには、そこに信頼が必要になってきます。信頼を得るにはその相手のことも信頼しなくてはなりません。そのためにまず、自分の心を開くことが必要なのではないかと思ったのです。そういう面では、言葉に頼らずセッションを行うことはとても重要なんだと思いました。そこで自分を出せなかったということは、ピアカンとしてダメダメだ…と反省し、次のセッションからはできる限り、心を開いていこうと決めました。

三日目には初日に感じた変化が大きくなり、ピアカンの重要性をひしひしと感じていました。一日目には到底わからなかったですが、ピアカンによって与えられる自信や安心感は非常に大きいものだと感じていました。やはり、三日間セッションを行うとみんな色々な経験をし、様々な思いの中で生きていることがわかりました。しかし、そういった悩みや思いはピアにだからこそ打ち明けられるし、ピアだからこそその思いに真剣に耳を傾けられるのだと思います。そういう思いを打ち明けることがピアの自信へと繋がるのでしょう。そのためにはお互いが心を開きやすい環境をつくる必要があり、それこそがピアカウンセラーなのではないかと感じたのです。そこにアドバイスといったものは必要ありません。現に三日間をともにしたピア達とはそういったものなしに仲間意識が芽生えましたし、みんな自信に満ちた表情をしていました。ピアカン講座というのは技術やカウンセラーの心得を教わるものではなく、ピカアンの効果と意味を教わるものなのかもしれません。

この三日間はいろいろなことを考え直すいい機会になりました。初日の考え方とはまるで違う自分がそこにいたのです。ピアカンという仕事をやっていく中で、今回の講座で学んだことを活かし、数多くのピア達の心を開いていければと思います。すべてが初めてなことばかりで戸惑いもありましたが、色んな想いや意見を聞くことができて刺激になりました。これで終わりではなく、またこういった機会があれば積極的に参加していきたいです。

(担当:大岩)

7. ヒューマンケア協会主催 ピア・カウンセリング集中講座参加報告

根箭太郎

2016年6月19日〜21日、東京のCILであるヒューマンケア協会主催のピア・カウンセリング集中講座が国立市で開催され、参加してきました。広汎性発達障害と診断されて2年半、ピア・カウンセリング集中講座を受けたいという念願が、漸く叶いました。講座は全日程を通じて、以下の順で進められました。

| ①リレーションをつくる、②ピア・カウンセリングとは、③人間の本質、④感情の解放、⑤障害があるということ、 ⑥サポートグループ、⑦自立生活プログラム、⑧アプリシエーション |

①では、先ず各自が自己紹介をし、自分の障害について周りに解ってほしい点、注意してほしい点を説明しました。その後、ちょっとした伝言ゲームのようなゲームを行い、これで緊張していた場が和みました。今回は私以外に、精神障害の方、歩行障害の方、車いす使用の方、呼吸器使用の方、視覚障害の方がそれぞれ参加しており、スタッフを含めて9名での講座でした。

②では、ピア・カウンセリングに於ける約束事と、ピア・カウンセリングを行う目的について語られました。約束事は、『傾聴する』、『対等な時間を共有する』、『相手のパターンを尊重する』、『助言やアドバイスをしない』、『守秘義務』、『相手の問題に巻き込まれない』といったことです。目的は、『自己信頼の回復』、『人間関係の再構築』、『社会への働きかけ→変革』です。

③では、人間は『知性に満ちている存在』、『創造性に溢れる存在』、『力強さがある存在』、『喜びに溢れる存在』、『愛し愛される存在』の5つの本質があると語られました。

|

| 会場となった、東京都多摩障害者スポーツセンター |

④では、障害故に感情の抑圧を強いられてきた体験を共有し、日常社会では理性との狭間で葛藤する場面が多いが、ここで解き放つことで過去に受けた傷を癒やし、自分らしく生きることを後押しすると語られました。

⑤では、「障害があることによって、良いと思えることもあれば、悪いと思うこともある。でも、一番大切なのは、自分を(特に良さを)身体と心で感じ、自分の誇りや主体性の復権を果たすことだ」と語られました。

⑥では、テーマを決めて全体を2つのグループに分け、グループ内で一人一人が話をして、最後に発表しました。私のいたグループのテーマは『ヘルパー(支援者)との関係』でしたが(もう一つのグループのテーマは『近隣の人との付き合い方』)、『議論はしない。自分の周りに聴いてくれる人がいるという、安心感を体感するのが目的』というプログラムでした。

⑦では、ILP講座について、「あくまでも体験が基本で、体験を通じて、『今まで出来ないと思っていたことが実は出来た』とか、『簡単にいくと思っていたら意外とこんな壁があった』といった気付きを得る」と語られました。続いて、電車の駅員の対応を設定場面にしたロールプレイを行いました。

⑧では、各自が両隣の人と褒め合いをしました。褒めるにあたり、『障害・性別・年齢を理由にして褒めない』、『他人と自分、または自分の現在と過去を比較して褒めない』といったルールが説明されました。

リーダーは、ピアだけによる講座を行う意義について、「障害者に多く見られるのは、自分を健常者と対比した結果、自己肯定感が弱くなった人。そういう人は、ピアだけの中でなら気兼ねなく自分を出せる」と話していました。

★セッション(交換カウンセリング)

各講座の中では、幾つかのセッションが行われました。セッションでは先ず2人ペアになり、主催者がタイムキーパーをする中、出されたテーマについて1人が話し続け、もう1人が傾聴に徹します。その後、役割を交代しました(交換カウンセリング)。テーマの内容は、『自分の障害に関して心掛けていることや注意していること』、『人に言いたかったけど言えなかったこと』、『家族関係』などでした。各セッション終了後は、聞き役が話し役に対して、今までの話とは全く関係ない質問(例:好きな季節は何?)をしました。これは、話をする中で高ぶってきた気分を元に戻すために行うもので、テンションバックといいます。最後は全員が円(元の形)になり、各自、今話したことを1分のスピーチにまとめました。これはシンク&リッスンといいます。

★これからの目標に向けて

2日目の夜、交流会が行われ、受講者・ヘルパー全員が参加して茶話会やゲームを楽しみました。ムチャ振りみたいな罰ゲームもあって、一同大爆笑でした。

3日間を通じて私は、『安心して障害当事者でいられる』、『傾聴のスキルを磨きたい』という思いを強く持ちました。担当スタッフの進行の仕方がすごく良くて、ぜひ見習いたいと思っています。これからは、自分もピア・カウンセラーになることを目標としたいですが、そのためには『自らの障害特性の受容』が、課題の一つとなるでしょう。その課題と向き合う上でも、もう一度、今度は受講経験者としてピア・カウンセリング集中講座を受けたいと考えています。

8.障害者の完全参加への道のり 〜交通アクセスの実際〜

事務局

2016年3月18日に吹田市総合福祉会館で開催された、「吹田のバリアフリー交通アクセスをめざす会 第3回報告会」に参加しました。2016年4月の「障害者差別解消法」の施行を前に、吹田市に於ける交通アクセス及びバリアフリー実現に向けて、2015年度の取り組みの総括と今後の取り組みについての議論が行われました。ここではその内容の一部を紹介し、この取り組みにおける視点は何かを考えます。

2015年の活動経過

まず、EXPOCITYと吹田サッカースタジアムが開業予定年であった事から、両施設のバリアフリーチェックを重点課題とし、要望を具体的に出すことを活動計画に盛り込み、7月21日にEXPOCITY・ららぽーと、ガンバ大阪募金団体に対してスタジアムへの要望書を提出しました。

9月にはDPI日本会議の山名勝氏を招いてシンポジウムを開催し、2020年東京オリンピックパラリンピックのバリアフリーへの取り組み等から多くを学び、特にIPC(国際パラリンピック基準)への学習が進んだことが大きな成果でした。10月30日には要望書への回答と協議を実施しました。次いでEXPOCITYオープン後の11月26日にバリアフリーチェックを実施し、それをもとに2016年1月17日吹田市会議員への要望行動を行いました。

「ららぽーと」 EXPOCITYのバリアフリーチェック報告

まず、視覚障害者への配慮がありません。例えば点字ブロックについて、最寄り駅から点字の誘導ブロックが、EXPOCITYまで繋がっていなかったり、階段やエレベーターの手前で注意を喚起する点字ブロックはあるのに誘導するブロックが無い場所があります。これでは視覚障害者は何も判らないばかりか大変危険です。手摺りにも点字がない場所があります。これでは何処へ向かう階段なのか全く解らず危険です。

エレベーターは24人乗りですが、車イス2台と支援者2人でいっぱいになります(狭い)。操作盤に点字表記はついていますが、アナウンス音声が小さく聞き取りにくいエレベーターがあります。これでは混雑する場面では騒音で聞き逃す恐れもあります。

トイレは天井から案内板が表示されていますが、トイレまでの誘導音声や点字ブロックがないところがあります。車イス優先トイレにも入口に点字表示が無かったり、トイレ内は広くてカーテンがついているなどの配慮もありますが、利用法などの案内について音声アナウンス等の配慮が不十分です。

市立吹田サッカースタジアム現状と課題

事前の折衝では、マンパワーで対応することになっていましたが、実際始まってみると、観客の人数によって大きく対応にバラつきがあ事がわかりました。1万数千人であれば、対応は何とか間に合う感じもしますが、3万人・4万人になると余裕が無くなって対応が遅れるという事がありました(実際に観戦した結果)。

車イス席は300席確保され、サイドラインも確保されていますが、最前列の観戦席は用意されていません。また、最寄りの駅からの案内も、「万博記念公園駅」ではなく「公園東口駅」からのルートが紹介されており、一般客より運賃・時間共に余計にかかります。さらに、最短ルートがEXPOCITYを通り抜けるからなのか閉鎖されており、障害者だけでなく一般客にも不便を強いている面があります。

当初の構想では、メインルートとしてスロープを利用する予定でしたが、蓋を開ければ安全上の問題(傾斜角度が危険)で使用できなくなりました。利用再開の目処は立っていません。

その他にも、「万博記念公園駅」から最短ルート上にある大階段のバリアフリー化、スタジアムに向かうまで途切れることなく点字ブロックを設置する事、コンコースの床面及び柱の案内表示を、もっと解りやすくきめ細かにする事、臨時バスのバス停を、フラットアクセスにする事、万博外周の歩道のバリアフリー化整備をする事、などが課題として挙げられました。

吹田市に於けるバリアフリー交通アクセスの取り組みから学ぶ

先ず印象深いことは、視覚・聴覚障害者が被る不利益について、鋭く切り込んだ報告がなされたことです。全ての障害者が被る不利益を解消する、という視点から取り組まれていることが窺えました。

CIL豊中のスタッフも、前号(Vol.47)でEXPOCITYに出向き、特集を組みましたが、全ての障害者が被る不利益に着目する点に関しては、考察が甘かったように思います。これからは、今まで接することが少なかった人々にも、思いを馳せる姿勢が求められると感じました。

(担当:大東)

9.車いすでお出かけコーナー 第4弾

どんぐり

皆さん,暑い暑い言うてる間に涼しくなってきましたね。まだまだ車いすで行きにくいところもあるんですが、取りあえず行きたいところには行きたいですね。っていうことで、今回は前号の特集で取り上げた千里のエキスポシティに新設された、??観覧車「REDHORSE

OSAKA WHEEL」に乗ってきました。123メートルで日本一高いんですって。よく晴れた日には、大阪あべのハルカスが見えるとか。しかも、シースルー、足下もガラス張りなので空を飛ぶ感覚がゾクッと味わえるとか。高い所が大好きな私にはうれしいです(苦手なら床を覆い隠してくれるようです)・・・・・。

皆さん,暑い暑い言うてる間に涼しくなってきましたね。まだまだ車いすで行きにくいところもあるんですが、取りあえず行きたいところには行きたいですね。っていうことで、今回は前号の特集で取り上げた千里のエキスポシティに新設された、??観覧車「REDHORSE

OSAKA WHEEL」に乗ってきました。123メートルで日本一高いんですって。よく晴れた日には、大阪あべのハルカスが見えるとか。しかも、シースルー、足下もガラス張りなので空を飛ぶ感覚がゾクッと味わえるとか。高い所が大好きな私にはうれしいです(苦手なら床を覆い隠してくれるようです)・・・・・。でも、今私が乗ってる車いす、横幅が65センチと標準でも、リクライニング式なので奥行きが75センチとあり、電動車いすで重いし大きいので、乗せてもらえるかどうか心配でしたが、電動車いすの前のコントローラーがドアに少し引っかかりながらも、ギリギリ乗れました(これ以上大きい車いすだと乗れないようですが)。もちろん真新しいスロープと、観覧車の一旦停車と、スタッフの方たちのおかげです。チケットは障害者割引で、当日券のみしか買えませんが、ヘルパーさんと二人で1000円でした。ほかの購入方法についてはホームページをご参照ください。

私の感想としては、車いすが大きすぎて、せっかくのシースルーが楽しめなくて、残念。でも、少しは下を見ることができて、大きなトラックがマッチ箱に見えたり、人が蟻のように見えたりして、面白かったです。車いすの頭が邪魔をして、大阪方面は見えないという状態でした。夜に乗った時は、色とりどりの夜景が綺麗で、カップルたちの語らいの場にはもってこいと思いました。バリアフリー面では、乗り終わってエレベーターで一階に降りるんですが、降りたらすぐに自動販売機が置いてあって、狭いし、少しびっくりしました。観覧車に乗っている時間は18分、ヘルパーさんと戦争中の空襲の話などに花が咲いて、小さい小さい人間の愚かさや、今の平和の有難さを身に染みて感じていました。

さぁ、皆さんは、誰と乗ってどんな話をされるでしょうか。

|

みなさんからの、投稿コーナー

このコーナーでは、みなさんからの作文・詩・短歌・俳句・小説など、投稿作品をご紹介しています。

作品は随時募集しておりますので、投稿されたい方は、編集部までどしどし投稿して下さい。

なお、作品数が多くなった場合は、繰り越しで2号先の広報誌に掲載する場合もあります。作品の内容によって考慮は致しますが(季節がテーマの場合など)、あらかじめご了承下さい。

みなさまの投稿を、お待ちしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10.短歌

老いはじめ

心細さが

つのる日々

ありがとうだけは

忘れずいたし

伊丹市 岩國久美子

夏休み

明けて戻らぬ

児のありて

向日葵は高く

咲き残りけり

箕面市 吉村史生

ひと夏の

命の限りと

啼く蝉の

忙しき声も

あはれなりけり

箕面市 吉村史生

11.ねや散歩 Part.2

ねやたろう

『ねや散歩』第2回。今回は、印刷版の本誌では17〜18頁で報告したピア・カウンセリング(以下、ピアカン)集中講座のことも少し絡めつつ、書き綴ってみる。

講座は東京で2泊3日の行程だったが、泊まり掛けの出張は、99年3月に介護で東京に行った時以来、17年ぶり2度目で、従って出張慣れしておらず、前夜は相当緊張した。私は発達障害(ADHD)の影響ゆえ、入念にチェックをしても、そもそも或る物がリスト自体から抜けていた、などのミスが多い。出張ともなれば、そういうミスが発生するリスクは当然高くなる訳で、いずれ近場で受講出来るチャンスも、待っていれば有った。では何故、東京まで受けに行くと決めたのだろうか?

それは一日も早く、『自分がピアとして自分らしく生きられる存在』という認識を持ちたかったからだ。ここ数年、私は相談支援専門員として各業務に従事してきた。しかし、『障害特性が邪魔。障害の受容は嫌』と感じる局面が大変多い仕事で、身体的にも内面的にも、パニック症状との闘いになった。同時多数機関との調整、会議の招集・議長役、複雑過多な書類理解、急な動きへの対応連続・・・・。私も大人だから、自分の理解力の限界に気付いてはいたが、一方で、制度や時代の流れ、体制の変化といった現実がある。社会人として、新しい枠に自分を的確に当てはめることは、当然の流れだと理解していた。だから通院・服薬・カウンセリングによる自己管理のもと、書式的・行政感覚的な気付きの強化など、業務環境への適応を目標としてきた。だが、「根幹に発達障害の特性の問題が存在するのは無視出来ない」という、ドクターや上司の見立てもあり、私は相談支援専門員を辞めるに至った。

入れ替わりに目標となったのが、『ピア』としての自己確立である。早い話、今まで否定していた部分をグワーンと引き出す訳で、これは路線大転換となる。その取っ掛かりとして目を付けたのが、障害当事者だからこそ受講資格があるという、ピアカン集中講座だった。CIL豊中の仕事として行けるのも意義深いものがあった。『ピアであることが前提』と、社会から認められた気持ちになれるからだ。

講座の際は主催者の一人と宿泊で同室となり、そこで私は、最初に自分の障害に気付いた切っ掛けや当時の心境、その後、健常者でいることにこだわり続けた理由、さらに、自らを障害の診断へと推す、決定打となった出来事の話を聴いてもらった。逆に発達当事者だからこそハッキリ意見を言える場面も、ほかの受講者との会話の中であった(その内容は割愛するが、自分が障害者で良かったと思えた体験)。

講座期間中、服薬が全く必要にならなかったのは、画期的なことである。この夏以降、体調が戻ってきて、余暇も楽しめている。健康に良い散歩が出来そうだぞ。

12. ぼくの日曜日

海帰 優人(うみき まさと)

お好みあられの「昆布」をさがして

どこの商店街を歩いても、「お菓子のデパート」といわれる店が一軒や二軒はある。夕方、泊まりのヘルパーとの待ち合わせまで時間をつぶすにはかっこうの楽しい場所である。電動車いすで狭い通路をぬうようにして、何周もくまなく見てまわる。ある一つの目的以外には、商品を購入するつもりはほとんどないことが多い。ただ、鶯ボールやサクマの缶入りドロップなどのなつかしい品物に出逢うと、しばらくその場に佇んだりする。

というわけで、ぼくはただの冷やかし客にすぎない場合がほとんどなのだが、たった一つの大きな目的が心の底にはいつも横たわっていて、必ず店に入るときには嬉しい胸騒ぎを抱いてしまう。

むかし、すこし上等なお好みあられには必ずといっていいほど乾燥した昆布が一袋に「2〜3枚」は入っていた。たまらないほど、ぼくは「アレ」が好きだった。あの香ばしさと昆布がもっているうまみが、少年の心に大人を芽生えさせてくれた。

最近、あの「昆布」を見かけなくなった。お菓子のデパートで費やす時間の半分ほどは、あられのコーナーの前にいる。時々、店員さんが「何かおさがしですか?」などと近づいてくる。

「いやぁ、大丈夫です」。

ちょっと気恥ずかしくて、昆布のことは口に出せない(なぜだろうか?)。

だいぶ説教くさいことを書くけれど、ぼくはこの「昆布」のようなささいなこだわりこそ、大切にしたいと思う。

障害支援区分の判定には「こだわり」とか「収集癖」とか、ちょっと憤りたくなるような項目がある。誰にだって、「こだわり」はある。確かに、障害者の一人ひとりには、強く持っている人はかなりいる。けれど、それを障害に「仕立てあげて」支援がどうとかこうとかなんて、ぼくには納得できない。こんないいかげんなぼくにも立場があるのでこれ以上は差しひかえるが、本当に一人ひとりの生き方にフィットした制度の構築が必要だと思う。

相模原での事件の影響は大きい。友人と話していて「2ちゃんねるなんか見てると、怖くてまちへ出られない、なんて話す障害者の知り合いがいるの」と聞かされた。ぼくの周りではそうした話は聞かないけれど、個人的に外へ出たり人間関係を作ったりすることが苦手な人は無理しなくても、やっぱり障害者はまちへでて、人とつながってこそだと思う。

唐突だが、ぼくが活動する庄内の幹線道路に「テロ対策重点警戒中」などという物々しい看板が復活していた。年初めから伊勢志摩サミットの前に出現していたのだ。みんなの不安を煽るのは誰だろうか。

「楽しい」や「興味深い」の延長線上に、結果としてぼくがまちへ出る意味がついてくればそれでいい、と思いつづけてきた。でも、最近になってどこか力みはじめている自分がいる。あまり嬉しいことではないけれど…。

13.どんぐりのひとりごと

| どんぐり |

皆さーん、お元気ですか。お変わりございませんか。

変化のない毎日、これが一番よいのですけどね。変化があっても楽しいし面白いなんて言えるのは、ほとぼりが冷めてから。最中にいるときは,ただただ必死です。どんぐりは、この半年で大変化をしました。民族大移動って感じのお引越しです。

ちょうど20年住んだ豊中の南から、箕面に近い北に引っ越ししました。環境は静かでとっても良いのですが、坂が多い町です。聞いてはいたのですが、これほどとは思わなかったのです。電動車いすなので自走すれば登りは何とかなるけれど、下りはジェットコースター並みの急傾斜に思えるところもあるのです。遊園地だったら、楽しいんでしょうけれど…。

そこでとってもありがたかったのは、阪急バスの存在。以前は事前連絡が必要だったのですが、ノンステップバスの普及で今は事前連絡しなくても、いつでもどこでも乗せていただけるんです。でも運転手さんはひとりで、まず車イス席に座っておられる方に声をかけてほかの席に移動をお願いし、車いすの置き場所を確保しスロープを出し、乗せて下さり、スロープを収納してやっと出発できるんです。その間約3分程度。運転手さんにも感謝なのですが、待っていてくださっている乗客の方にも感謝です。バスが目の前に来ていて乗り遅れそうになった乗客の方には、車いすが乗り降りしている間が、そのバスに乗れる絶好のチャンスですね。

猛暑のある日、家の近くのバス停から一つ先の停留所で降りて、坂の上のショッピングモールにバスで行こうと咄嗟に企んだのですが、こうやって乗せていただいたバスなので、その場では次の停留所でおりますとは言えなくて行先や用事を変えていました。それ以来、坂の上のショッピングモールに行くのはあきらめました。

同じ市内ですが、新しい街での生活、ヘルパーさんに色々な情報をいただき、移動販売やインターネット販売での注文購入など初体験をしたり、バスや電車に乗って元の住み慣れた町の駅前スーパーに出かけたり、目下楽しんでおります。まさに「住めば都」ですよね。

14.哲珍の部屋

上田哲郎

半年前に40歳を迎えた上田です。介護保険で二千円ほど出費が増えたり、20年前はハタチでワクワクしていたなとか、20年後は還暦で果たして赤いちゃんちゃんこ着れてんのかな?なんて少々不思議さを感じています。

いつも、飽きられるほど、しつこいと思われるほど、時には飽きるほど、「ともに学び、ともに育ち、ともに生きる」が大事なんだと、お伝えしてほざいています。

「なんで上田は教育にこだわるの?」って思っている人が周りに結構いてます。理由を簡単に言えば、特別支援学校での教育は、障害児の経験を奪い、健常児にも障害児がいることを知らせることができないという事、それだけです。

私なんて、小学校最初の2年間、茨木の山手にある養護学校で1クラス3人の中でぬくぬくぬくぬく過ごし、それから地域の小学校で、45人の健常児の中にポーンと入った日には、周りの声が音に聞こえ、一月程適応できなくて泣きじゃくっていました。だけど、もし健常児の中で育たずに、あのまま高等部まで養護学校にいたら、悔しかった思い出や楽しかった時間といった経験が奪われ、今の強さやズルさはなかったでしょう。

なんども言いますが、最近、特別支援という名のもとに障害児が健常児と分けられて育っていると感じます。障害児が健常児と分けられて育つと、健常児は無知から偏見が生まれ、いつの間にか差別者となり、大人になった健常者が障害者を差別するという構図が出来上がります。特別支援という分離教育では、豊中市が掲げている「だれもがいきいきと暮らし、みんなで支えあうまち」や、国の基本理念である「障害の有無によって別け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」なんか絶対にできません。

今、豊中の障害者施策を話し合う場や、様々な障害福祉事業所に関われるようになりました。しかしながら、まだまだ現場や行政の皆さんは、「ともに学び、ともに育ち、ともに生きる」が大事なんだという事を理解していない人が多いです。大事だと皆さんに理解されるまでは、飽きられるほど、しつこいと思われるほど、時には飽きるほど、嫌われてもね、言い続けます。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

投稿コーナー終了

15. サービスのご案内

事務局

ヘルパーステーションCIL豊中

訪問看護ステーションCIL豊中

TEL06(6840)8195 FAX06(6840)8196

障害者総合支援法介護サービス

障害者総合支援法によるホームヘルパー、ガイドヘルパー派遣。

◇サービス提供範囲 豊中市及び近隣地域

◇サービス提供時間 24時間365日

介護保険訪問介護・介護予防訪問介護サービス 介護保険によるホームヘルパー派遣。

◇サービス提供範囲 豊中市及び近隣地域

◇サービス提供時間 24時間365日

介助サービス

障害者(豊中市在住)の自立支援を目的とした、制度外サービス。

◇介助料

【一般介助】1時間1,200円 【その他】旅行介助

介助者にかかる交通費及び宿泊費等は利用者負担です。

◇キャンセル料 当日キャンセル半額

※条件の合う登録介助者が見つからず、御希望にそえない場合があります。

訪問看護サービス

看護師が家庭に訪問し、在宅療養生活の支援をします。

◇サービス提供範囲 豊中市及び近隣地域

◇サービス提供時間 月曜〜土曜9時〜18時

ボーイズ&ガールズ

TEL06(6843)5580 FAX06(6843)5590

■障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援)

重度障害児(要医療的ケア等)に、通所による療育支援。

◇サービス提供範囲 豊中市及び近隣地域

◇サービス提供時間 月曜〜土曜13時30分〜17時30分

祝日、年末年始、第1・3木曜休み

豊中市障害者自立支援センター

TEL06(6857)3601 FAX06(6857)3602

■豊中市障害者相談支援事業(無料)

障害者やその家族等の相談等支援をします。

◇福祉サービスの利用援助

◇社会資源を活用するための支援 ◇社会生活力を高めるための支援

◇ピアカウンセリング ◇権利擁護 ◇専門機関の紹介

■自立生活体験室

障害者の方が、自立生活を体験してみる部屋です(介助者の方は無料)。

◇宿泊利用 1泊1,500円 ◇デイ利用 1回(5時間まで)750円

■特定相談支援・障害児相談支援・一般相談支援(無料)

サービス等利用計画の作成、地域移行支援、地域定着支援等。

■豊中市障害者外出支援サービス

車いす対応車を運行し、一般交通の利用が困難な障害者の社会参加を支援。

◇利用対象者は、豊中市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人。

15歳以上65歳未満の人、概ね6歳以上15歳未満で車椅子使用の人、65歳以上で豊中市 高齢者外出支援サービス『ほのぼの号』の対象にならない人。

①身体障害者手帳1・2級(下肢、体幹、視覚、内部)を所持している人。

②療育手帳Aを所持している人。

③腎臓機能障害で透析治療を受けている人。

※入院、入所中の人は利用できません。

◇利用日時 午前9時から午後5時(年末年始12/29〜1/3を除く)。

◇利用回数 月4回まで利用できます。

◇利用料 4㎞未満300円〜20㎞以上2,500円

◇利用区域

豊中市及び隣接市(大阪市南部を除く)及び特定施設

◇キャンセル料 当日キャンセル500円

■点字名刺(送料は一律270円)

◇片面名刺印刷と点字打ち込みの場合 10枚400円

◇両面名刺印刷と点字打ち込みの場合 10枚500円

ロゴ・イラスト又は写真入りの場合は10枚につき50円の加算となります。

16. 編集後記

編集長 根箭太郎

ついこの間まで猛暑の日々だったかと思えば、もうあと数週間で街はクリスマスモードに入っていきます。本当に駆け足で季節がリレーをしていきますね。

さて、今号より編集長に就任しました、根箭太郎です。過去毎号、記事では名前を見掛けられていたかも知れませんが、編集長として、よろしくお願い致します。

CIL豊中通信は、障害者団体の広報誌として、当事者を始め、皆で責任を持って作っております。歴代の編集長も障害当事者が務めて参りましたが、今回私は、3年前の12月に発達障害と診断されたことが縁で(?)、編集長になりました。

これから、皆さんが手に取って「読もう!」と思える広報誌になれるよう、さらにアイデアを出し合い、進化を続けて参りたいと思います。今号では、制度がなかった昔の生活を振り返り、そこから今の時代への課題提起をする記事を特集にしました。古くから活動している人たちにとっては懐かしく、まだ年月の浅い人たちにとっては、何か発見があったのではないかな?と、期待も込めて思っております。

本誌を読まれて感想がありましたら、ぜひ当センターまでお寄せ下さい。

また次号もよろしくお願い致します。